【製作記まとめ】ハセガワ 1/72 航空自衛隊 F-15J イーグル 305SQ 40周年記念塗装機

当ホームページ初の製作記事となりますが、今回はこのいわゆる梅組イーグルを製作いたしました。

では、こちらの製作記ではブログのように与太話は交えず、なるべく粛々と展開したいと思います。

チゼルやニードルを駆使して行いますが、この記念塗装機の場合はデカールで隠蔽される箇所でしたので、あまり意味はありませんでした。

最初に接着したのはボディ上面と左右主翼の接着ですが、ここは他のパーツとの兼ね合いがありませんので安心して接着できます。

スキマ埋めは黒い瞬間接着を使用しております。

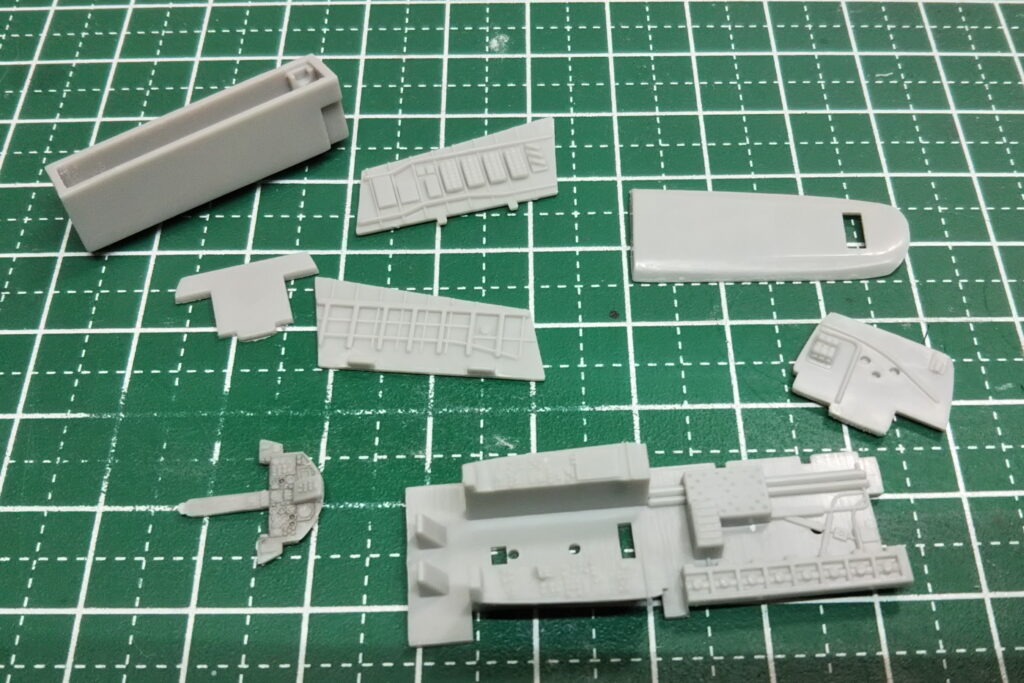

ここに見えているパーツで概ね揃ってますが、組み立てや塗装に入る前に、じっくりとモールドを観察して楽しみましょう。

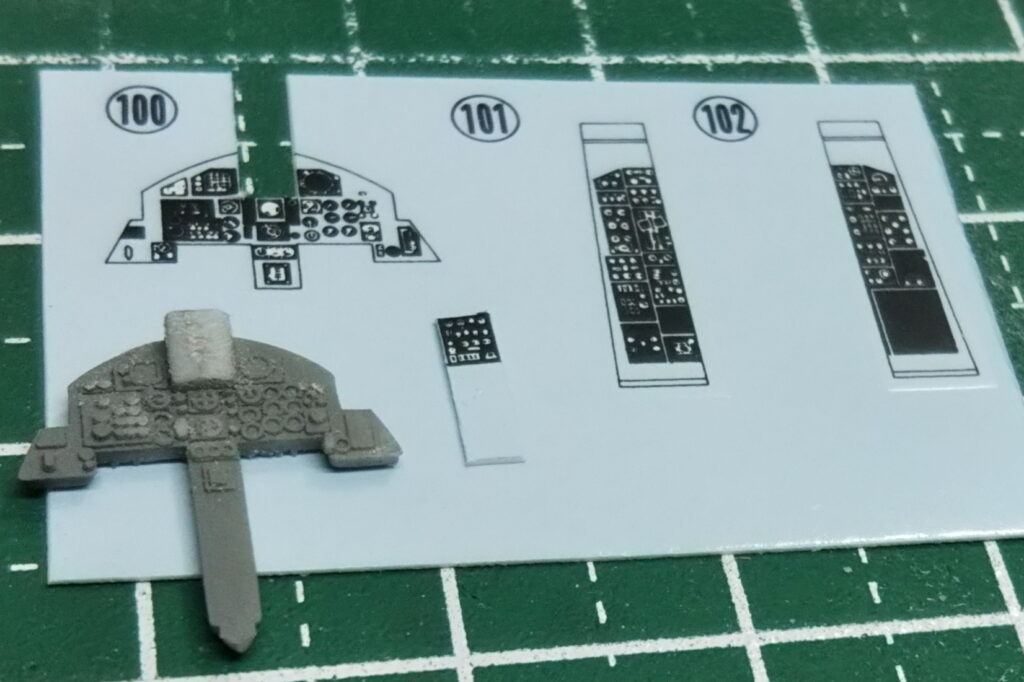

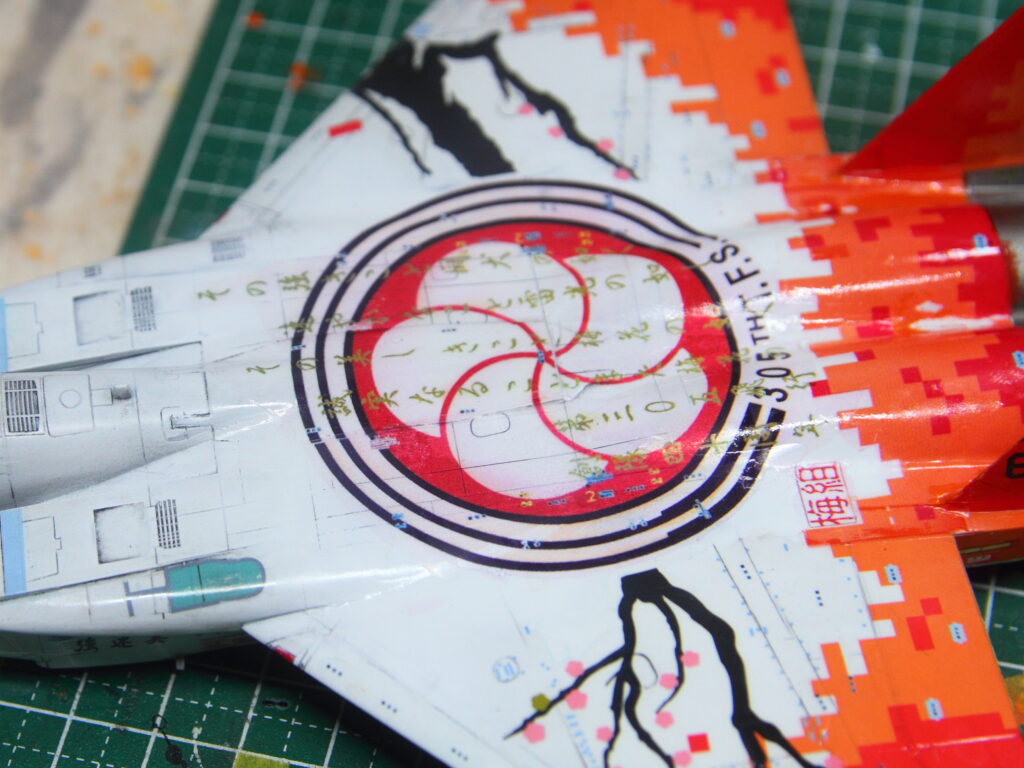

その場合、モールドは削り取るようにとのインスト指定がありますが、せっかくの良くできたモールドを削ってしまうのはシノビありませんし、この立体感を生かせば良い具合のなるのではないかと考え、HUDの操作パネル部分以外はモールドを残したうえにデカールを貼ることにしました。

デカールもHUD操作パネル部分は切り離してありますが、形状的にこうしなきゃ貼れませんもので・・。

HUD操作パネルのモールドだけ削り取ったのは、小さくなってしまったデカールだと凹凸に対応できないと危惧したからでございます。

あ、デカールナンバー「101」のスロットルレバー部分も忘れず切り離しました。

なにしろスロットルレバーは当たり前ですが突起物ですから。

概ね狙い通り。

コックピット後ろの電子装備室は、白く塗ったあと墨入れした程度です。

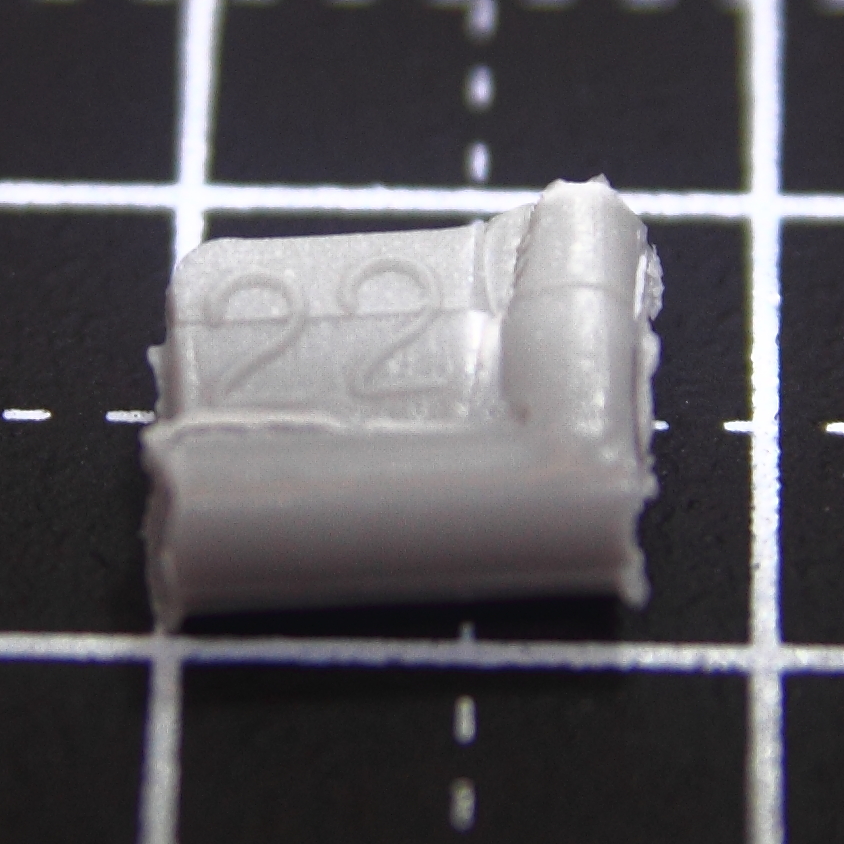

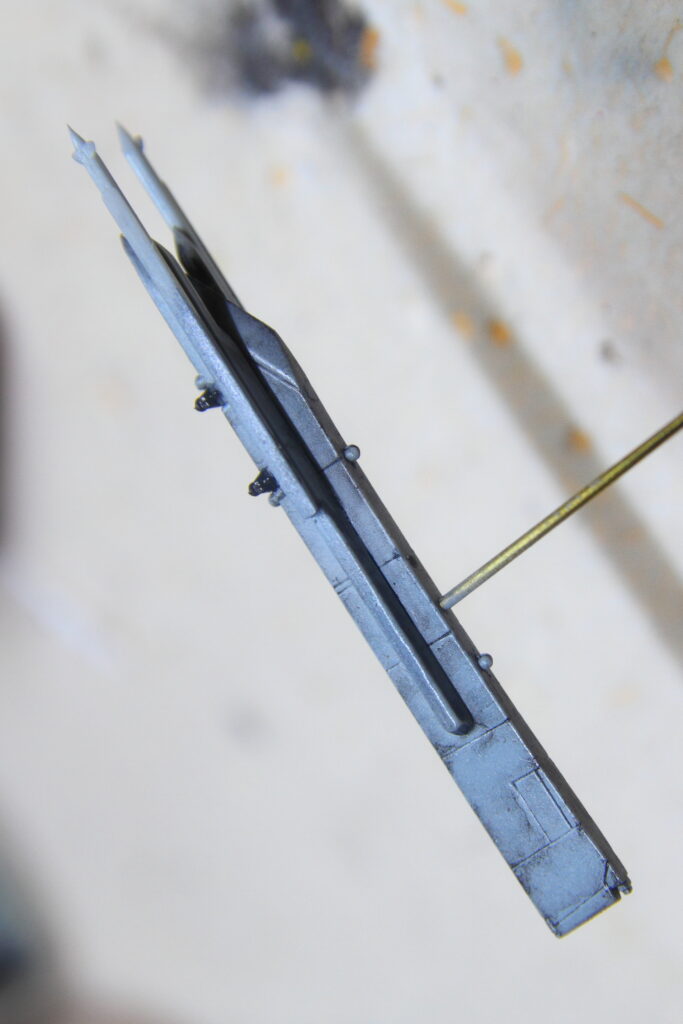

何しろここは、ハセガワ1/72の場合はブレードアンテナが二枚ほど、成形された物がぶら下がってます。

ただ今回は、合わせ目消しやモールド彫りなおしに邪魔なので写真のように切り飛ばしてしまいました。

F-15J実機はマイナーチェンジやら近代化改修やらなんやらで、電子戦機器が追加されていたりブレードアンテナも長いものが付いていたりで、この金型F-15Jが誕生した頃とは様子が変わってしまっているようです。

F-15Jを製作するにあたっては、どのシリアルナンバーの個体のどの時代の仕様なのか・・などを考証して製作するのも面白いかもしれませんね。

今回製作している梅組記念塗装イーグルの場合はどうでしょうか。

再現性の追求は面白いかもしれないけど、抱幕裸は考証し始めるとちょっと疲れてしまったのでブレードアンテナだけを作り替えることにしました。(どないやねん)

なんなら全てオミットしてしまってもアリだとは思いますよ。

アンテナなんぞ付いていようがいまいが、イーグルの格好良さに変わりはありませんから。

こうして見ると雑ですねえ・・。

ただの台形の板がくっついているだけです。

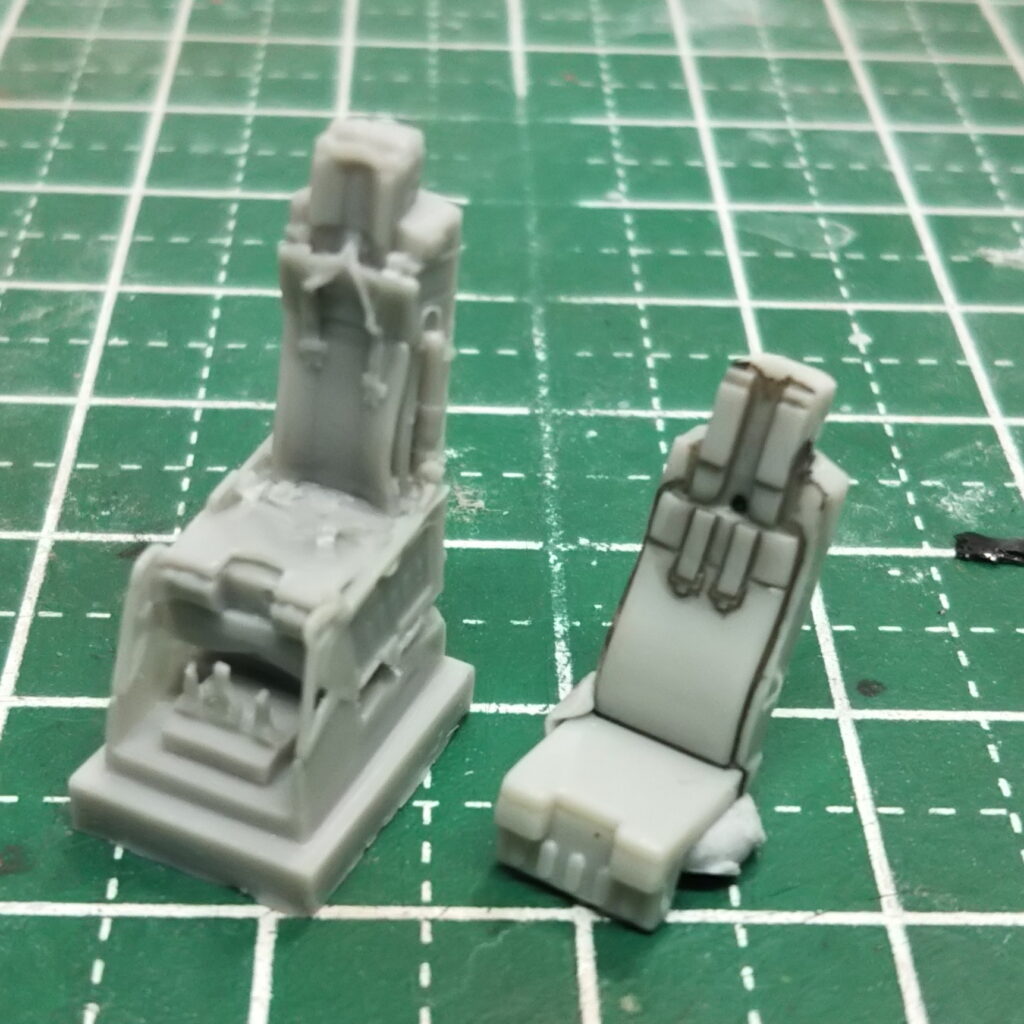

今回は初めて1/72のスケールで使用しましたが、純正の物を頑張ってディテールアップするのも全然アリだったかなと思います。

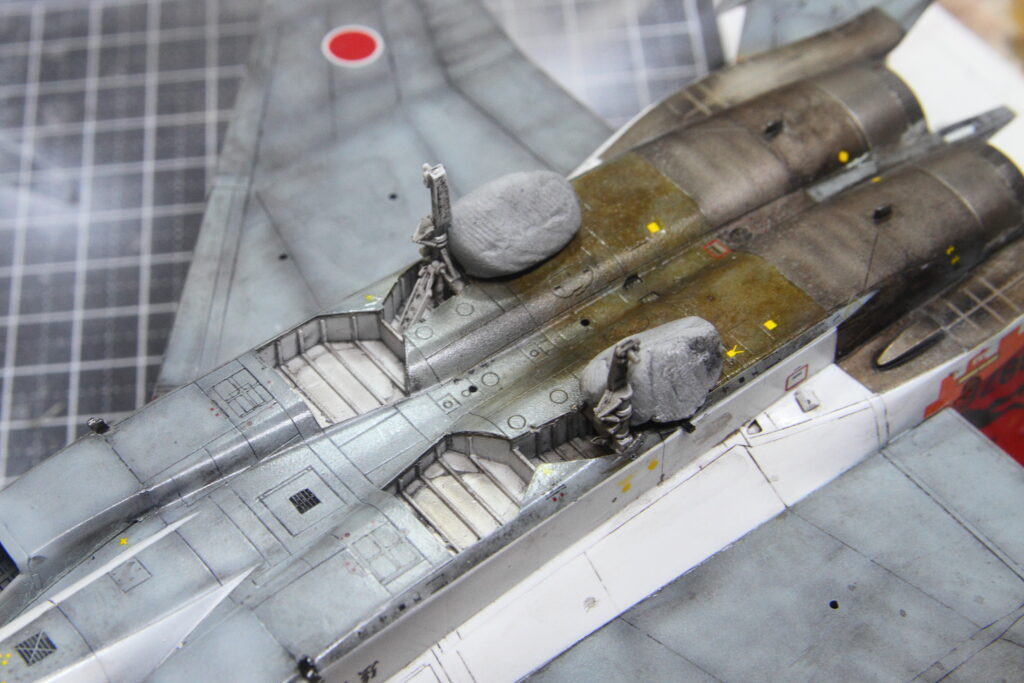

この辺りは黒色・・と言っても、個人的に白く粉を吹いたような黒だというイメージがありましたので、ウェザリングマスターのスノーを擦り付けて表現しております。

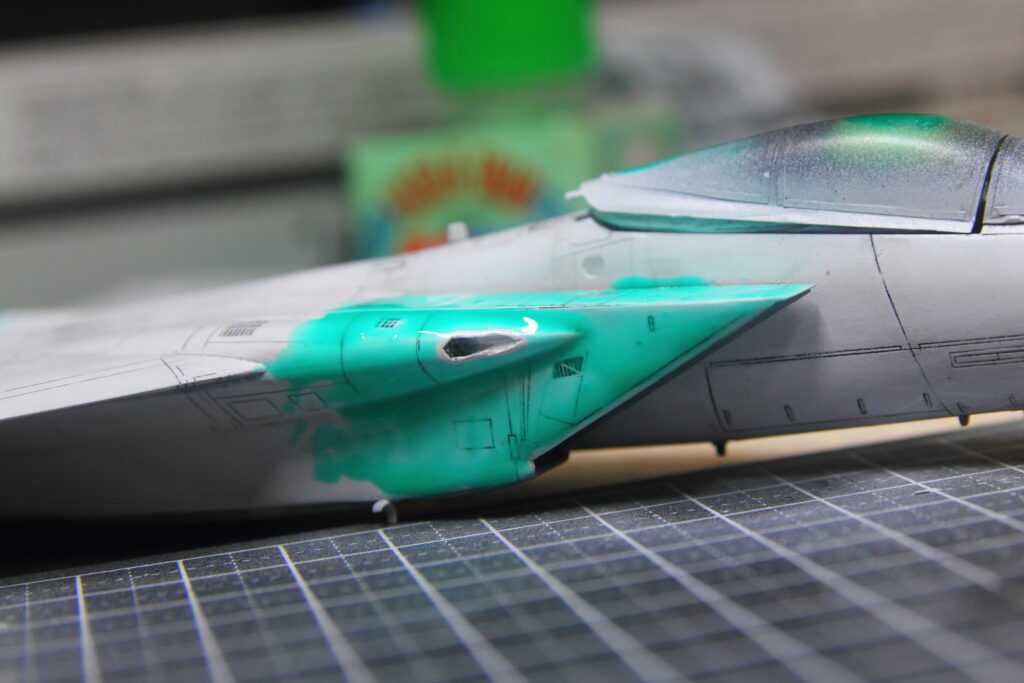

上面こそ黒い瞬着を使用しましたが、下面は形状的に切削が難しい・・と言うことで、タミヤのラッカーパテを使用。

コレだと溶剤で余りを拭き取れば良いので、ペーパー掛けの必要がありません。

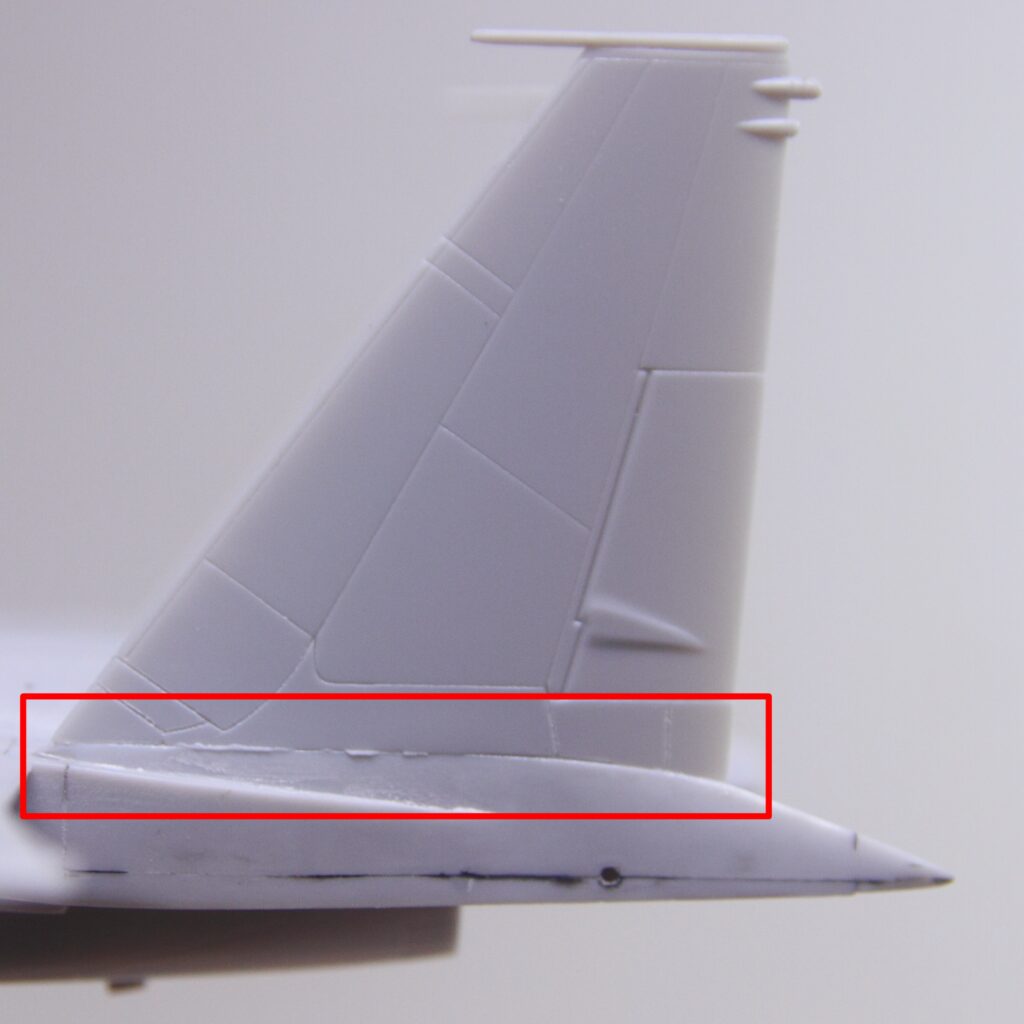

二枚が並んでいるので内側の塗装が難しく、塗装後に接着するパターンも多いようですが、抱幕裸の場合はセオリー通りで接着してから塗装は行います。

ここで発生する分割線は、実は実機にはないので消す必要がある、と言うのが理由です。

左側の垂直尾翼のダボ穴の位置が悪く、面一が出ませんでしたのでピンバイスで修正しました。

いちお消失させましたが、記念塗装のデカールを貼るため、あまり意味はなかったかも知れません。

辛い作業ですが、お互い頑張りましょう。

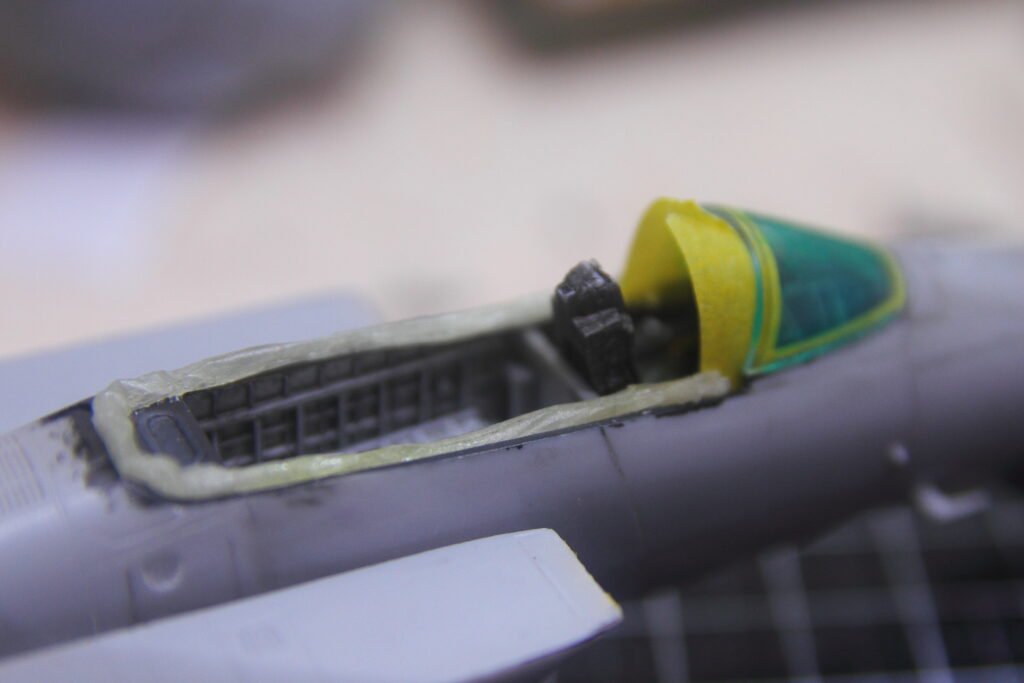

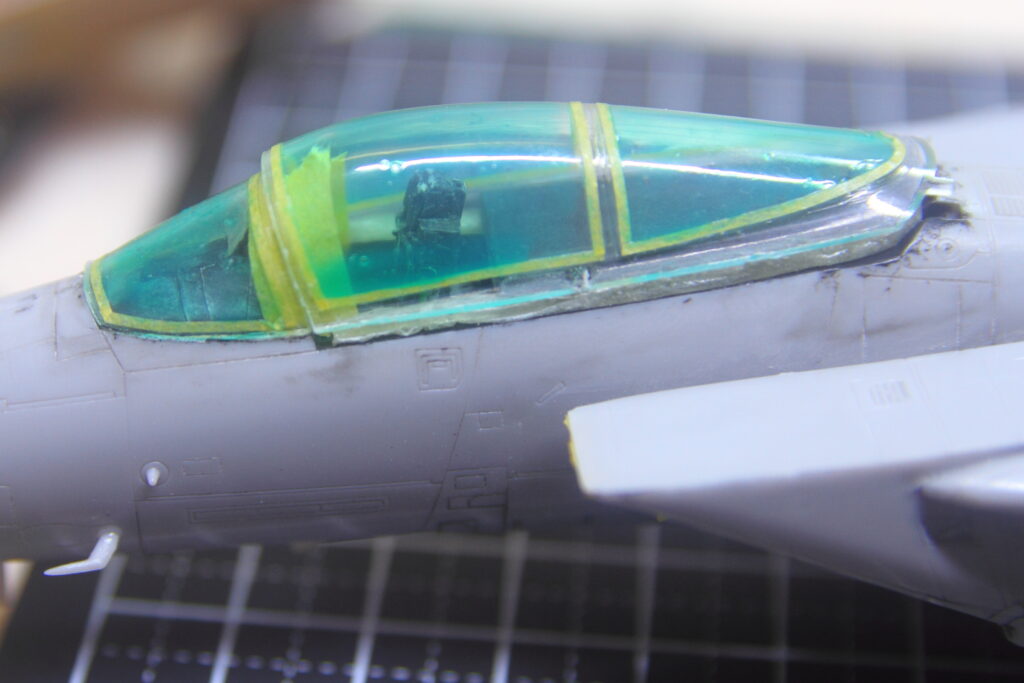

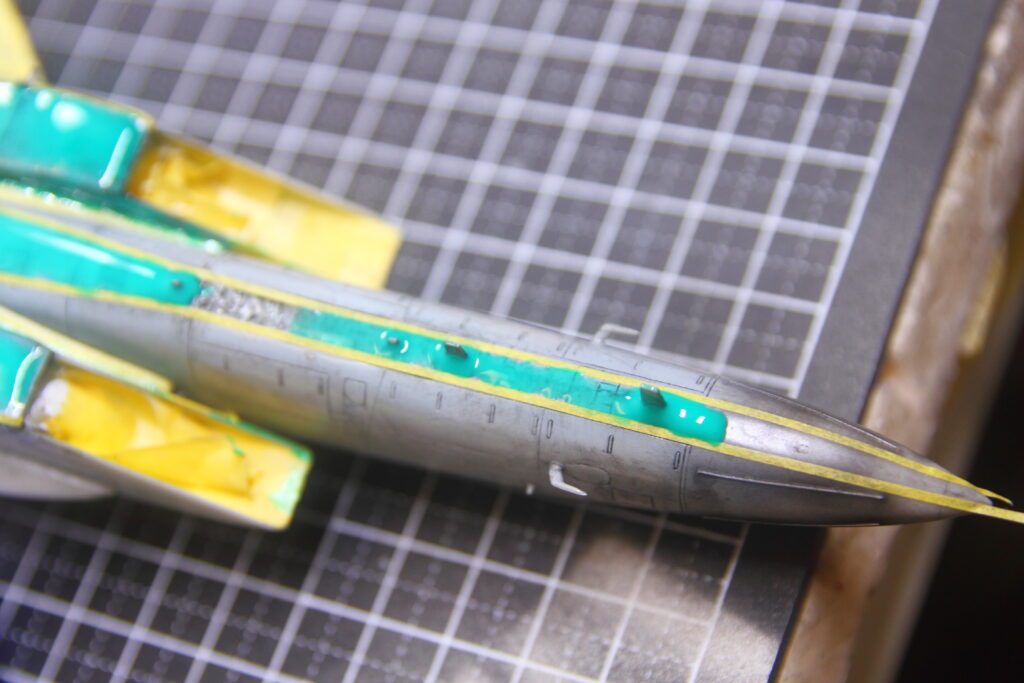

外周にはコヨリにした両面テープを渡して、吹き込み防止とキャノピーの固定を兼ねています。

この記念塗装機の場合はあまり関係のないハナシでしたが、通常塗装機なんかの場合は色の調子がズレてしまうことを防ぐ効果があります。

脚庫はドアパーツをそのままマスキング材として使っています。(ブルタックどめ)

シャドー&モヤモヤを入れ終えた時点で、ライトニングアレスタの貼り付けを思い出しましたので実施。

伸ばしランナーをセロテープで位置決めし、そのままセメントを流し込んで固定します。

塗装前ならどんな補修も利きますから、汚くなってしまうことを怖れることはありません。

いくらでもやりなおしてください。

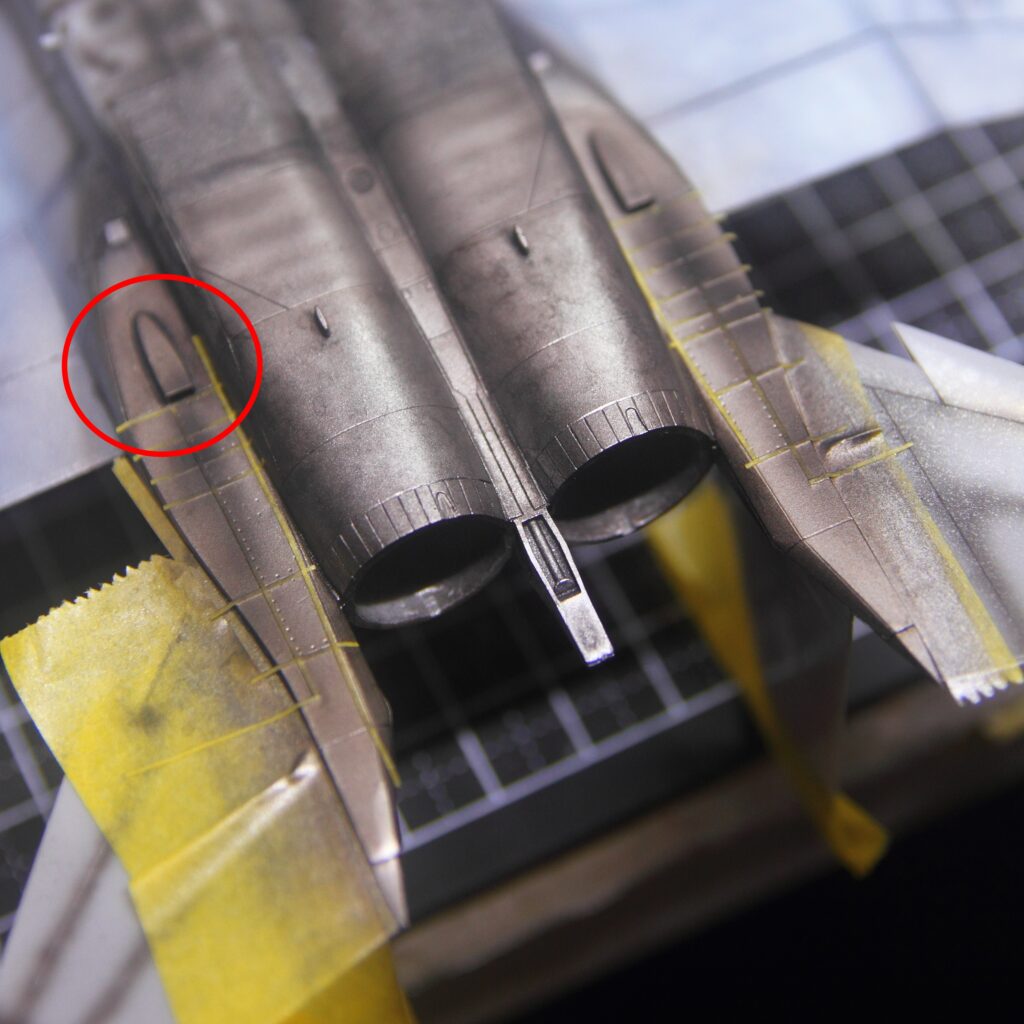

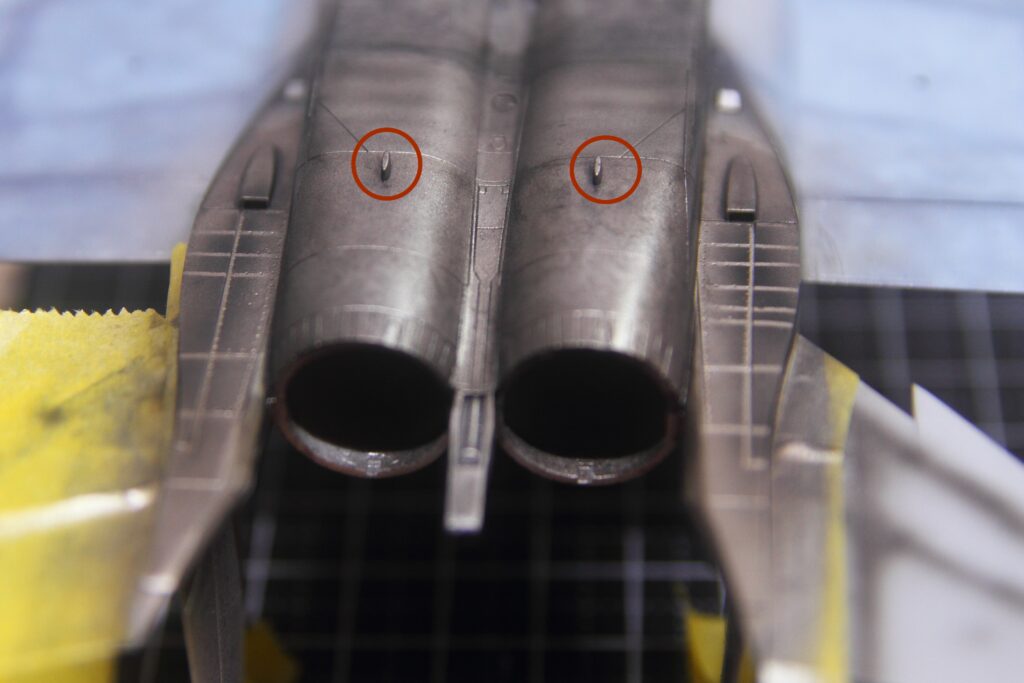

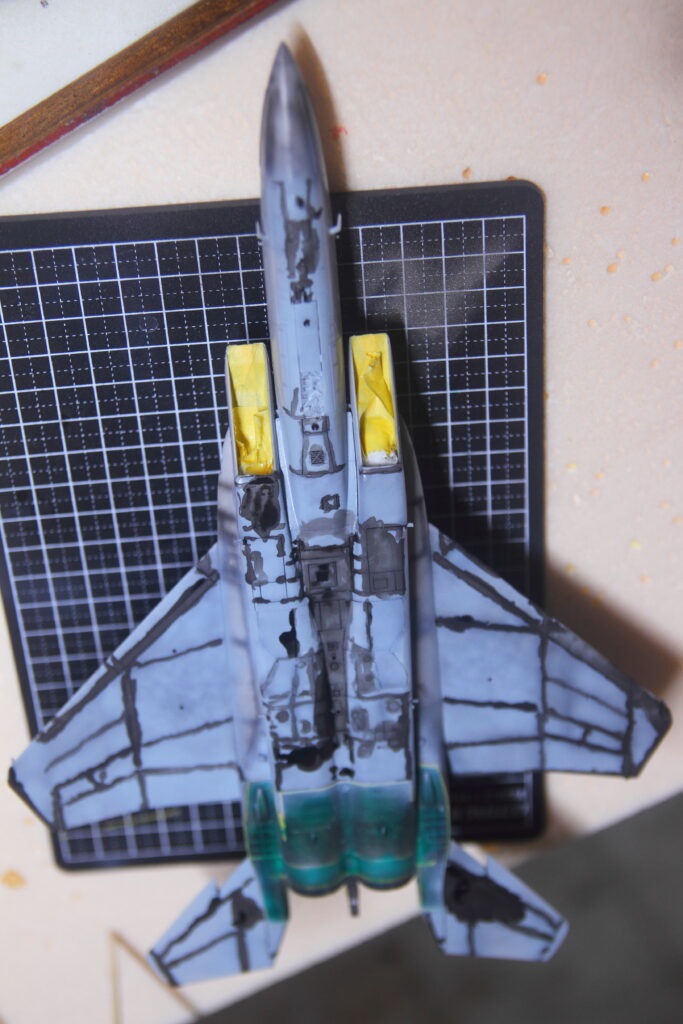

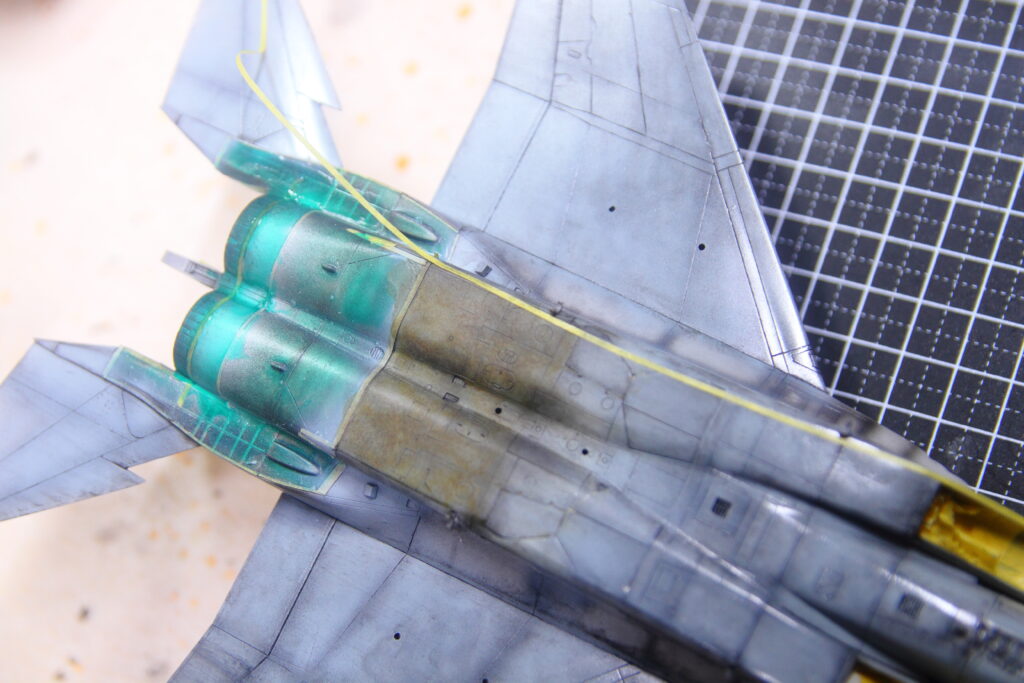

いよいよ化粧塗装に入りますが、今回はお尻の無塗装部分から始めました。

使用した塗料はクレオスのスーパーチタン2。

赤丸で示しているのは何かの補助排気口だと思われますが、資料写真からは排気で淀れている個体も見受けられますので軽いウェザリングとして表現してみました。

薄めのエナメルブラックをエアブラシで噴射。

細いマスキングテープをパネルラインに何本も貼ってありますが、これは整備による補修後を狙ってのことです。

この無塗装エリアに限らず、自衛隊機はパネルの付け外しによって剥げてしまった部分だけチョンチョンと塗装しなおされますので、結果的に、色の差によってパネルラインだけ明度の際立った模様になってしまっている場合が多いです。

それが模型として塗装のし甲斐や見せ所になりますので、今後もチャレンジして行きたいところです。

今回は好みの問題でテープを使用しましたが、マスキングゾルを使用した方が自然でリアルな補修後になるかと思われます。

赤丸で示した部分からも、実機だと排気汚れが見受けられますが、今回は割愛しました。

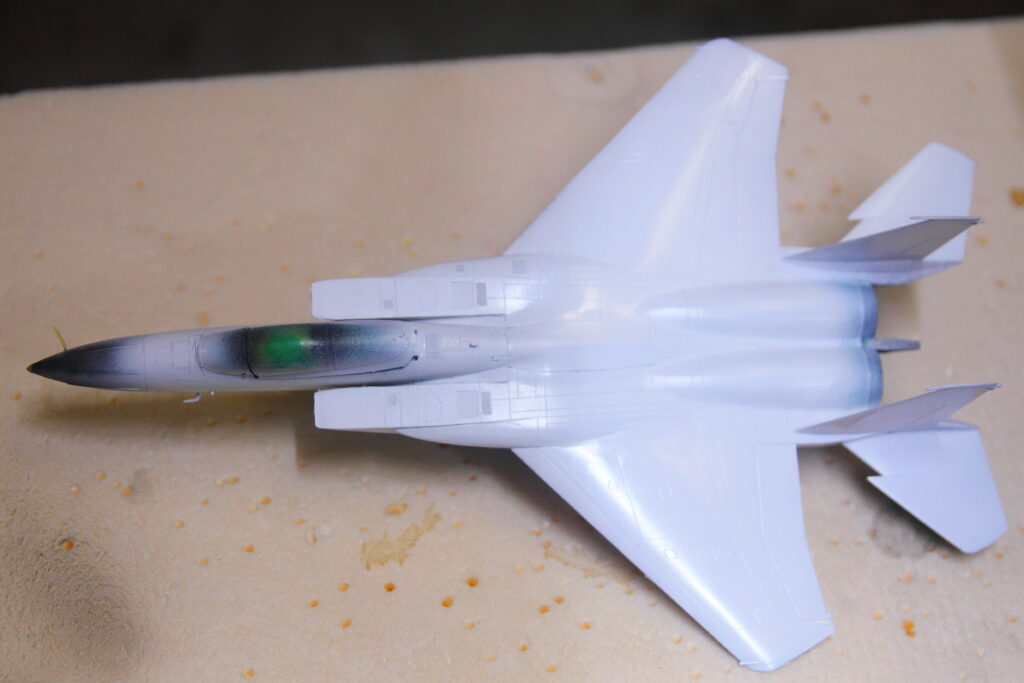

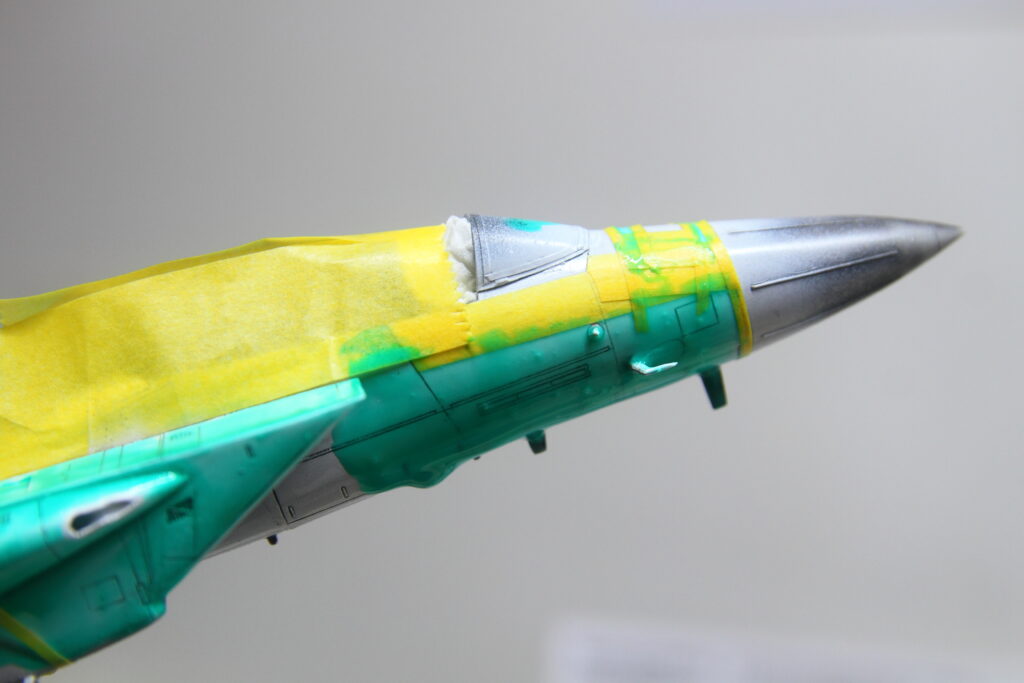

今回は記念塗装機ですので、上面はほぼほぼ真っ白になってしまい、塗分ける必要があります。

なので下面の塗装だけを先に終了させるという作戦を執りました。

スミ入れについてですが、抱幕裸の性格的にパネルライナーをチョンチョンやって毛細管現象によって塗料が流れることを待つのはストレスですので・・写真のようにパネルごと塗ってしまっています。

このあたりの汚れ方も個体差の激しい部分ですし、製作している記念塗装機もここまでは汚れてはいません。

そもそも記念塗装機は比較的綺麗な個体に施されますものねきっと。

ただ今回は「イーグルのお腹はオイルで汚れている」という手前勝手なイメージを優先しました。

汚れ方にも正確性はまったくなく、良い言い方をすれば抽象的にやってます。

「だいたいこんな感じ」というね。

それが許されるのも1/72という小スケールだからこそと思ってます。

これが1/32などの大スケールであれば、写実的に汚れを描かなければ漫画になってしまいますけれども・・。

主として汚しに使用しているのはエナメルのクリアオレンジです。

筆やスポンジを使って叩いたり伸ばしたり適当にいじっているうち、気に入った汚れ方になればクリアを塗布して固定します。

そこにまたブラウンや黒など、好きな色を少し重ねて雰囲気をアップさせるという方法を執りました。

インストの塗装図だけではさすがに分かりにくかったので資料写真とはかなり睨めっこしましたっけか。

でも結局は「こうするしかないよね」というラインでテープは貼っています。

真実を知るにはきっと、実機の塗装を施した整備員さんに聴きでもしなければわからないでしょう。

つまり誰にも突っ込まれる恐れはありませんから、あまりに逸脱した塗分け方さえしなければOKなのではないでしょうか。

ここはもう、下地を弄ることもなくツンツルテンに塗りました。

上面はこのように、まるで何かの記念品になるようなイメージを持ちましたが、下面は使用感たっぷりに塗装しています。

その対比の面白さを狙ったフシもあります。

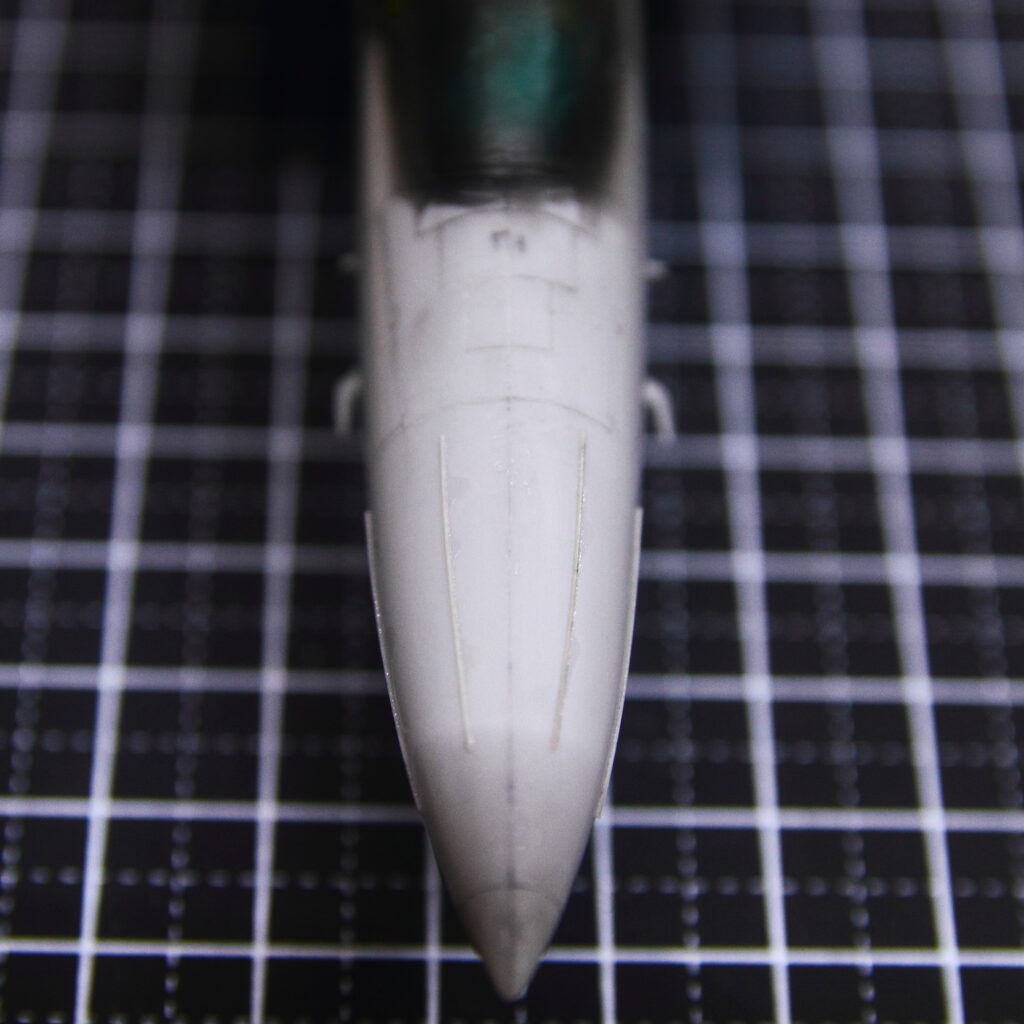

ハイレートクライムしているみたい。

やっぱりイーグルにはこの姿勢が似合います。

この部分、実機はきれいな雪ダルマ型をしているのですが、古いキットであるせいか形はイビツです。

こういう部分をビシッと修正できるスキルが欲しいところですが、今回は気力の問題で見送ります。

その雪ダルマ周辺は、白くは塗られずに従来のボディ色(308グレー)が残されているようですので、塗分けを実施。

ここの作業は、スケール的に、仮にオミットしたとして仕上がりに違和感を与えませんし、難易度的にも省略したとして全然OKだと考えます・・が、やってできなきゃそれから諦めようの精神でトライ。

最初は細いマスキングテープでやってみましたが、ストレスで気が変になりそうでしたので、マスキングゾル改に変更。

抱幕裸の中で勝手に、ゾルは補助的な役割を果たすものであり、塗分けラインを直に決めるような使い方には抵抗があったのですが・・その考えは間違っていたようです。

素晴らしいいツールですねゾルは!

でもデカールをよく見ると、その塗分けがちゃんと表現されておりましたので、まったく意味のない行動でございましたとさ。

いつの間にかマスキングだらけです。

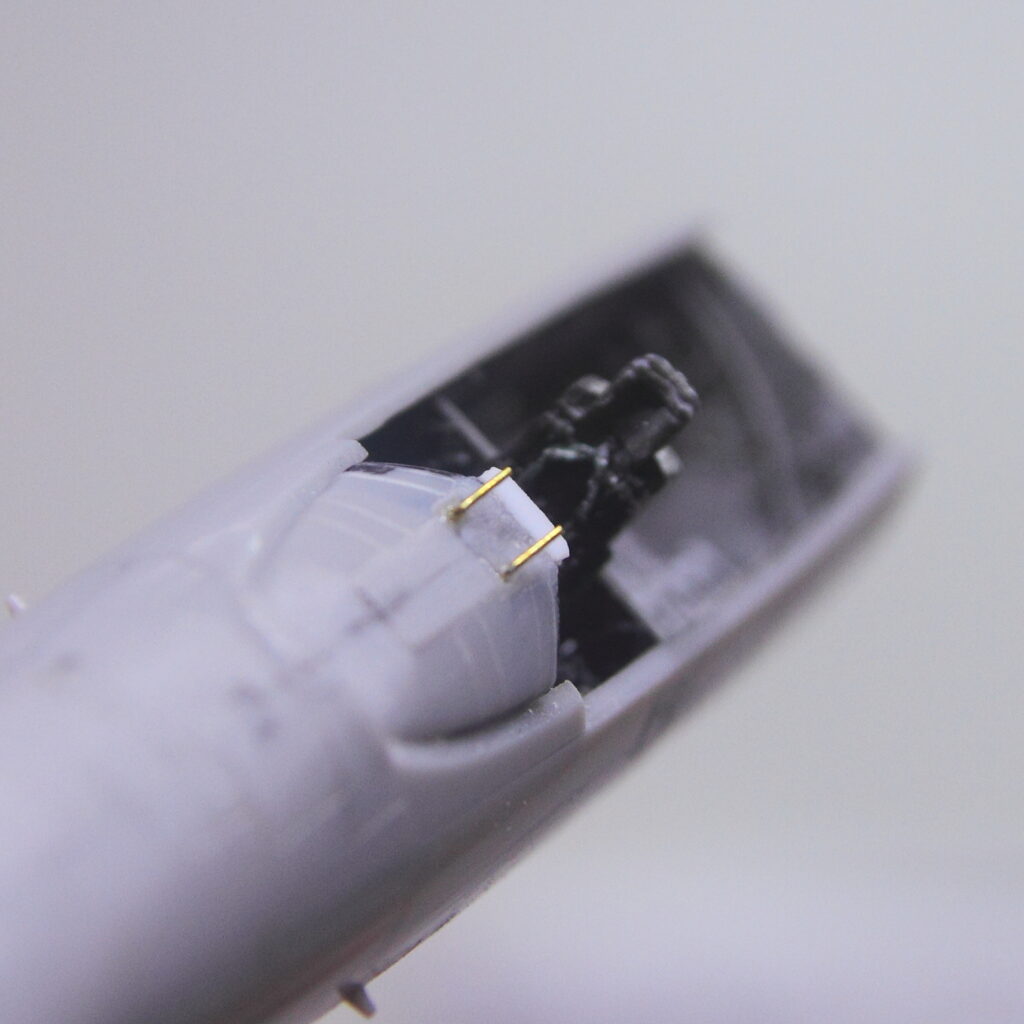

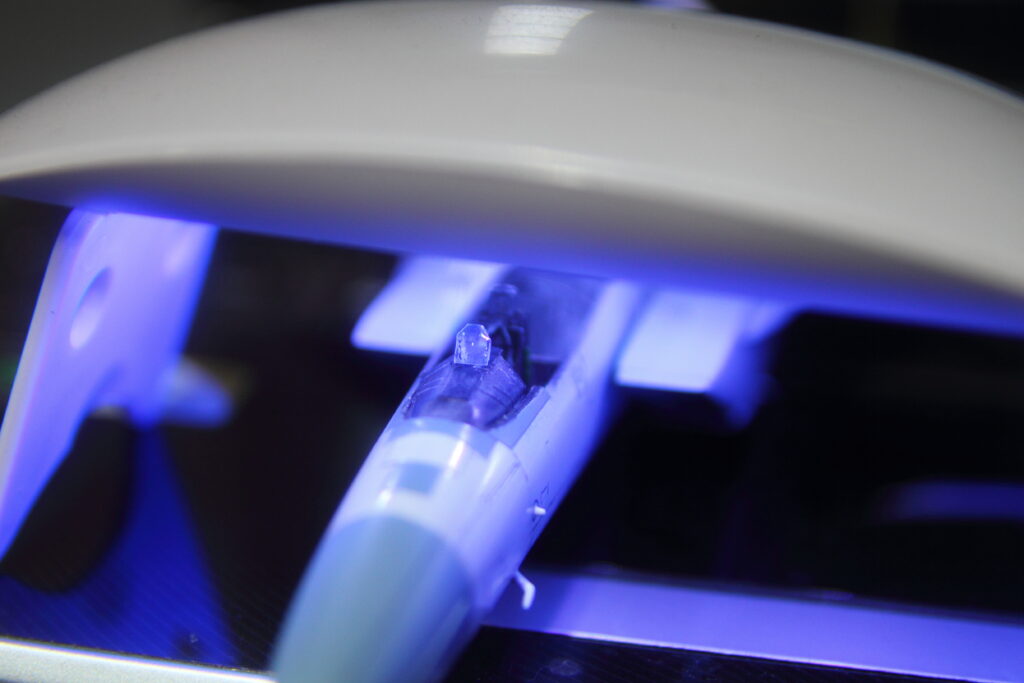

ブログの方には書きませんでしたが、この写真に写っているHUDのリフレクターは一旦キャンセルし、新しくやり直してます。

リフレクターは極力薄くした方が良いだろう、という考えで、セロハンテープにレジン液を薄くのばして硬化させたものを切り出し、ガラス板に見立てたものを・・これまた真鍮線ででっち上げたステーに、レジン液の硬化で接着。

瞬間接着剤を使用することによる汚らしさを回避することができました。

実機のイーグル、それもJ型は二枚板のリフレクターになっておりますが、抱幕裸の技術ではちょっとその再現は難しかったので断念しております。

これが上手に貼れないがために完成をあきらめたり、模型そのものに嫌気がさしてしまった方も少なくないと思われます。

かく言う抱幕裸が決定的な打開方法や処方箋を提示できるわけでもないのですが、デカールを切り出す前に、抱幕裸は必ずバックアップを取るようにしています。

スキャナを持っていなければコピーに取る、でも良いではないですか。

そうしておけば、複製の自作デカールを作れましょうし、描き込みのためのテンプレート作りに一役買うかもしれない。

とにかく、とりわけこうした大判デカールが多いようなキットであればあるほど、必ずバックアップは取るようにしておくことに、抱幕裸はしています。

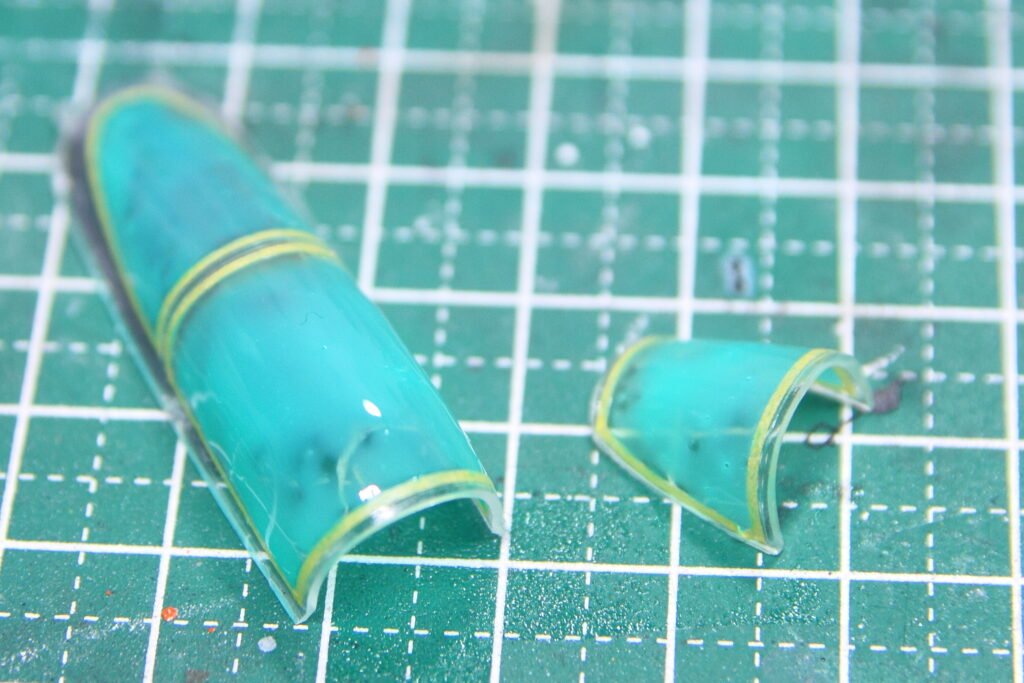

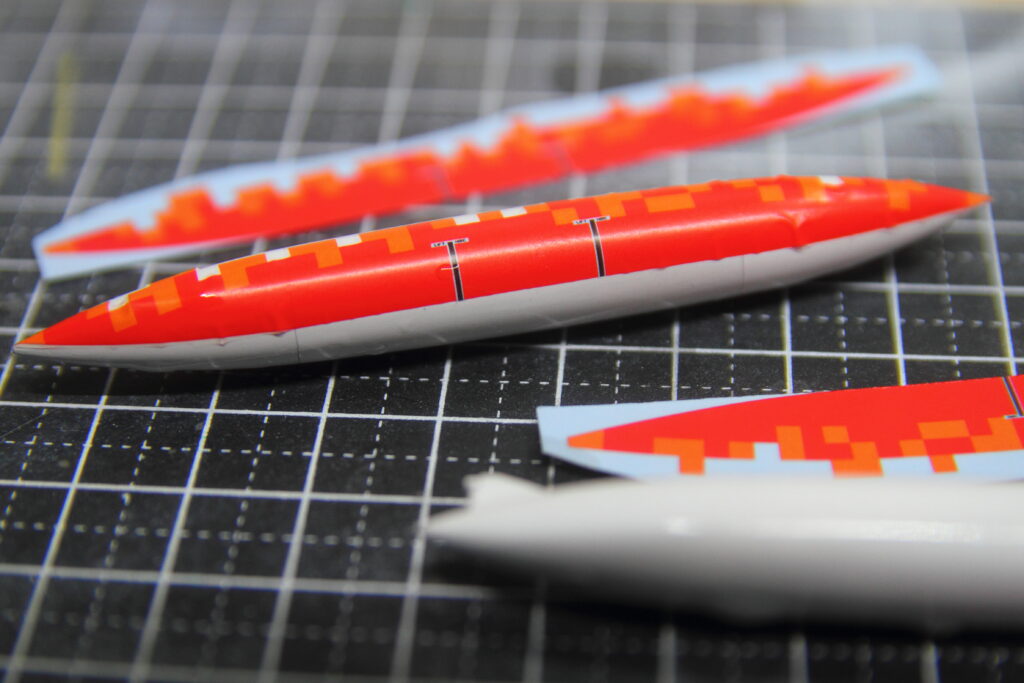

そしてそのバックアップから作成した複製デカールを仮貼りすることで、転ばぬ先の杖でもないのですが・・まずは増槽タンクのデカールの形状の様子を確認することにしました。

・・・なんですか、この裂け目は。

メーカーは、いったい我々に何をさせようとしているのでしょうか。

「前途多難」

そんなファンキーな四字熟語が頭をよぎりましたが、難しそうすぎてなかなか本番に移行する勇気が持てません。

きっと、追い塗りをしたりデカールを切り分けたり・・独自の工夫が前提なのでしょうが、そうしたアンオートマチカルさも模型の楽しみなのだということでしょう。

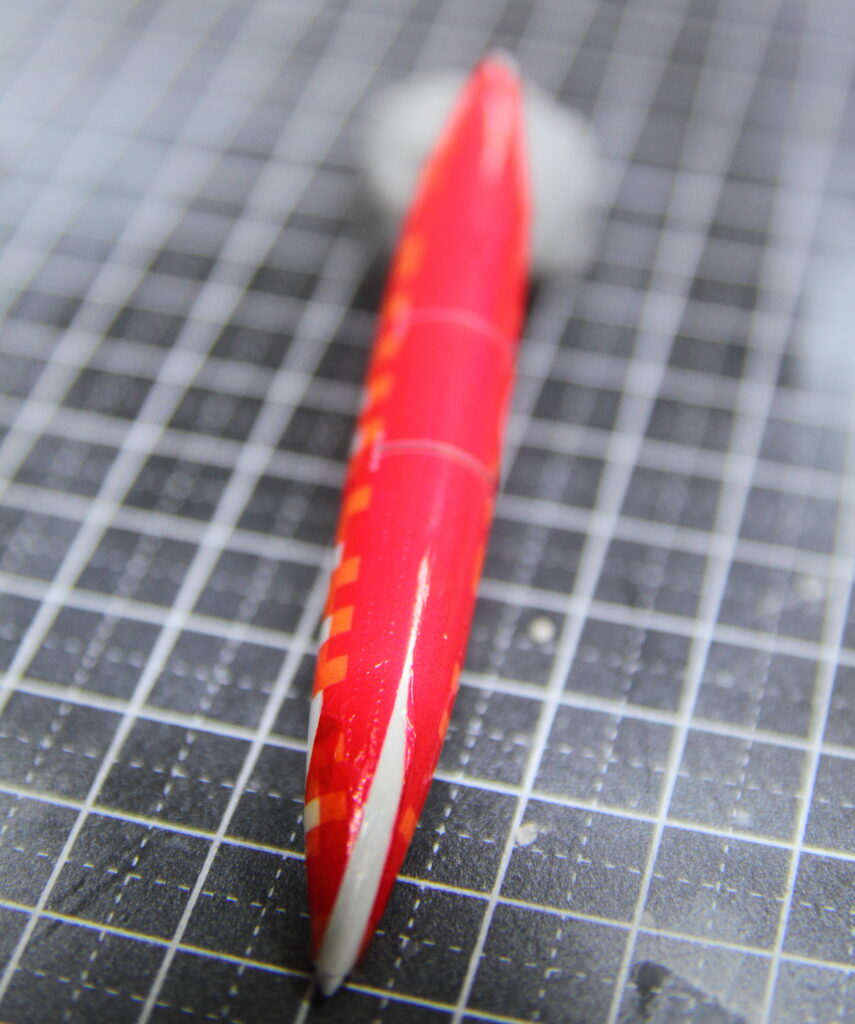

思案した結果、半分に切り分けて貼ることにしました。

やっとの思いでここまで持ってきた感じはします。

マスキングして修正さらにマスキングして修正さらにマスキングして修正・・そんな感じで。

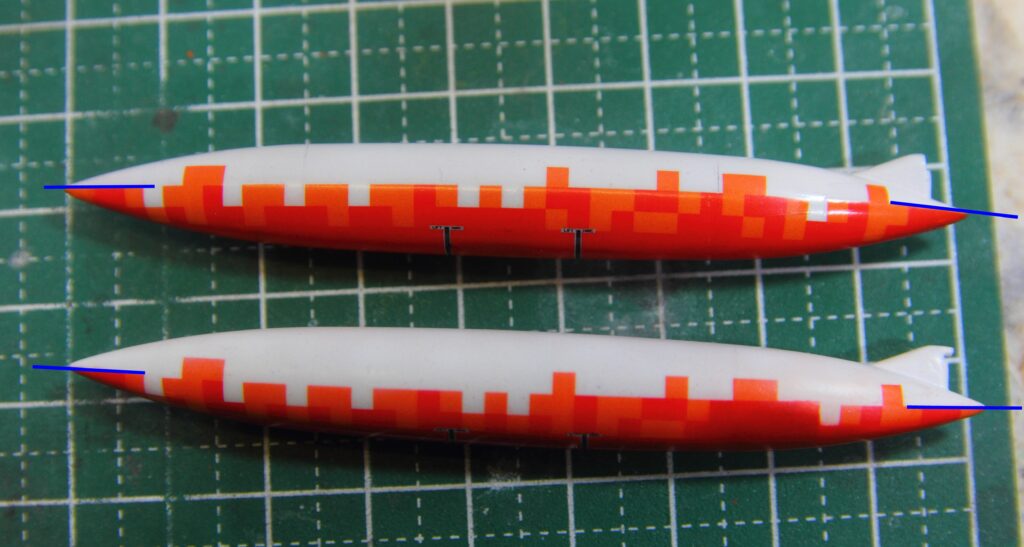

写真を残していませんが、増槽タンクの「天地のツートン分割」については、それもマスキング塗装で分割してます。

つまり下半分だけに塗られているはずの朱色部分の、上半分にはみ出してしまった部分は、白く塗りつぶしているのです。

青線を引いて示した部分の話ですよ。

抱幕裸のデカール貼り技術だと、どうしてもこの分割線より下以内には収まってくれず四苦八苦したのです。

これはデカールを塗装ごと剥がして、更に剥がしたところを白く戻したところです。

この製作記に書き記す必要のない荒行でしたので・・詳しくはブログの方を参照してください。

この通り・・イーグルの、実は複雑な曲面にも追従してくれる神様のようなツールです。

今回は下地が白だったことも、隠ぺい力を気にしなくて良かった点で不幸中の幸いでした。

尤も、翼下だけに翼の影になりますし、対空ミサイルによって隠れてしまうものですから、下地のシャドーは行わずに指定色のベタ塗りとスミ入れ程度に留めました。

ただ、スミのはみ出しを拭き取るときにキレイには拭き取ってしまわず、良い具合に墨の塗料を地に残すと自動的に汚れ表現となって雰囲気がアップするようです。

溶剤によって溶けて滲んで揺蕩うスミを、面相筆などを使ってチョコチョコ弄っているうちに、「これだ」と思う汚れ方になることがあります。

そこで筆を止めて乾燥させ、クリアで固着させるというやり方を抱幕裸は執っております。

この作業を、できれば2ユニットも繰り返せば、かなり良い具合に雰囲気アップするのではないでしょうか。

こういう技法または得られる効果を「ウォッシング」と読んだりするそうですが、汚しているのにウォッシング。

不思議ですね。

今回の場合、AAM-3を選択しました。

銀色の輪っか部分は、もうマスキングは辛かったのでエナメルで筆塗りにしました。

はみ出したエナメルは拭き取ればOKです。

たしかにマスキングのようなビッとした線にはなりませんが、1/72のような小スケールモデルの場合、こういう「手作り感」が良い感じのデフォルメになると考えています。

いやはやミサイルのカラーリングも、考証し始めたらなかなか難しいところがありましてですね、実弾なのか模擬弾なのかによってもパターンは違いますし、模擬弾だとしても、今回製作している305SQが自分が塗った色の模擬弾を使用しているのかどうか、ウラが取れていなかったりします。

ミサイルに限らず、こうしたミリタリー物のように、実物が存在して、かつ、カラーリングをシビアに検討しなければならない模型を製作する場合、事情に詳しい人が見ると、とんでもなくマヌケなことをやっている恐れもあるわけ。

たとえばこのミサイルの先っちょを黄色に塗って、かつ飛行形態で製作したイーグルなんかに搭載すれば、それはミサイルのシーカーのカバーを付けたまま飛んじゃってることになってしまいます。

「いつかどこかで見たから」

そういう思い込みが、そういう危険をまねくこともあるようです。

ただ、あんまり正確性を求めすぎても模型が楽しいものではなくなってしまう恐れもあるから難しいところですし、それこそ「いつかどこかで見たから」という、自分が持つイメージも抱幕裸は大切にしたいと思ってます。

なので今回のミサイル塗装パターンも、はっきり言って適当です。

手先が不器用で細かい作業が苦手な抱幕裸ですから、やはりご多分に漏れず苦手です。

この作業が嫌すぎて、飛行形態でプラモデルを製作することも多いんです正直。

でもやっぱり駐機状態特有の佇まいの格好良さって絶対にあるから、なるべく頑張るようにはしてますけども・・。

で、抱幕裸流の作り方ですが、まずは脚のユニットを・・・脚のユニットって、主柱となるパーツとその支えのパーツなど、多くの航空機の場合三つか四つのパーツで構成されておりますが、それらを先に接着して組んでから、塗装し、そして本体に取り付けるという行程を踏みます。

それぞれのパーツを塗装してから組んだのでは塗膜の上から接着剤を塗布することとなり、強度的に問題が出ますので・・あえてそうしておりますけれども。

ですがフリーの状態からユニットを組んだのでは、いざ本体に取り付けようとしたときに角度が合わないなどの齟齬が発生しますから、ちゃんと本体側の脚庫をガイドとして使って組み立ては行います。

写真のようにブルタックなどの粘着ラバーで仮固定しながら行うとやりやすいです。

いやはや・・ようやく完成にもって来れましたが、気付けば一か月の期間を要しておりました。

組み立てやデカールなど、難易度の高いキットであると思われますが、その分色んな気付きや勉強になったこともあり、完成品の出来はともかくとして、初心者としてけっこうなスキルアップが出来たのではないかと自負しております。

次にこの記念塗装機を作ることがあるとすれば、できれば1/48で、それもデジタル迷彩部分は塗装でトライしてみたいと思います。